Tagor Fashall “O Crime” (1ª Parte)

Na rua que um dia existiu,meninos brincavam. Corriam em suas bicicletas. Na praça brincavam, e pressa não tinha. O céu de nuvens chuvosas, dizendo cinza, e vinham. O que do alto estava prometido pra vir,decerto viria. E, os sonhostodos dos homens. Muitos deles, jamais se concretizariam.E quando as coisas não davam certo como haviam sido planejadas, outras metas eram traçadas. Debaixo do calçamento das ruas, nos recônditos dos becos escuros. Alegrias que um dia alguém sonhouse escondiam. Brincadeiras de crianças, que bem fundo o mundo sepultou. Muito baixo dos paralelepípedos jaziam. Lá aonde as cigarras dormiam seus sonos letárgicos, a esperarema outra estação, e só então cantariam.

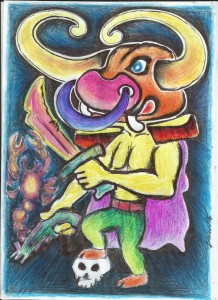

A Taberna ficava de esquina. Pelo menos dois séculos de distância separava a aldeia dos meninos das bicicletas. O balcão de madeira escura, com o tempo daquele jeito,ainda mais escura se fazia. Afaca e o queijo branco no prato. Uma taça de vinho tinto, não deixava dúvida, tudo estava lá. O candelabro pendido do teto. Um par de olhos verdes conseguia sentir aquele cheiro. O estampido da rolha tirado do gargalo tinha solene importância. Pulmões inalando, cérebro incendiando, com a chegadado líquido de cor púrpuraao estômago. Na primeira porta que dá pra rua, o homem com vestes de alguém que viera das arábias, se havia. Um turbante escondia a cabeleira valorizando ainda mais o vasto bigode. Uma adaga na faixa de pano da cintura.TagorFashall tinha um cavalo chamado Pompadour. O havia deixado com um cuidador, no estaleiro do cais do porto. Olhava fixo. Fosse o que fosse, olhava fixo.Aquele era olhar, de quem procurava. A aldeia de ÉtoleChavalier amanhecera com um habitante vivo, a menos. O pai de Emile Passiono ferreiro da aldeia, tinha sido morto. Uma semana antes MorionLucindorecebera a visita de seu sobrinho Rafael Bertrand, que teria ido buscar um elmo, a muito encomendado. Conversaram sobre uma herança de família. O jovem como tio confabulou sobre os papeis de um lote de terraspertencente a seus pais já falecidos. Porem não teve resposta a contento. O tio apenas contou-lhe uma história,na verdade uma fábula. O rapaz teria ido embora, e no outro dia o ferreiro estava morto. A presença de Tagor na aldeia por ser estrangeiro, levantou suspeita. Ainda mais porque também ele tinha estado na estribaria de MorionLucindo.

A fábula que o velho ferrageiro contou foi esta:“Meu querido sobrinho, de longe tenho acompanhado a vida que tu tens levado desde nascido até agora. Muito triste fiquei ao saber que ao adquirir a juventude abandonastes a vida do campo, em que vivia com seus pais, e teus outros dois irmãos. Fostes habitar um principado onde o luxo, as posses e a riqueza acima dos valores morais sempre foram colocados. Ali nunca se dera o valor que um homem realmente tem, ainda mais se somente virtudespor possetivesse. O que tenho a dizer-te sobre as terras pertencentes a teu pai, é o que um nômade árabe certo dia contou-me bem aqui sentado nesse banco, disse-me: Um velho lavrador tinha três filhos. Após ficar gravemente enfermo e sentindo que iria morrer, chamou os dois filhos que nunca o abandonara a cabeceira de sua cama, assim lhes falou: -Meus queridos filhos, sinto a morte rondando os meus dias. Teu irmão vaidoso que um dia partiu, nunca voltou. Jamais mandou notícia alguma,nem sei do seu paradeiro. Quero dizer que toda fortuna que possuo e que deixarei por herança a ser repartida em parte iguais, são estas terras que herdei dos meus pais,e que, espero continuem a cultivá-las. Quando vocês eram pequenos de muito longe, veio a mim, um mago que atendia pelo nome de TagorFashall disse-me quecom essas terrasteve um sonho. No seu sonho via, a dois pés de profundidade, em algum lugar que não soube determinar onde, havia um tesouro enterrado. Desde então pus-me a procurar. Não tive a sorte de encontra-lo, porem espero que vocês continuem cultivando porque o tesouro é encantado. E poderá surgir num lugar onde eu mesmo já devo até ter cavado, sem lograr êxito.”

TagorFashall queria muito entender porque o fato de olhar pra aquela senhora da sombrinha causava-lhe certa comoção. Talvez lhe trouxesse muito fortes recordações. Issosentia que lhes vinha. Aquela mulher de vestido longo, passeando na praça. Um penteado suntuoso que lembrava Pompadur. Debaixo duma sobrinha branca de belos bordados, tão graciosa. Enquanto ia o calendário andando pelo menos dois séculos para trás. E aquela tarde que até então parecia desarmada de graça, vindoa moça da sombrinha, mudou tudo. Três meninosiam andando de bicicleta. JoanaAntonieta nascera menina pobre, num bairro afastado da cidade, perto da igreja de Santo Eustáquio. Vivia-se uma das maiores crise de recessão, os governos indo a banca rota. Quebrados literalmente aumentavam os impostos. Os campos rurais também enfrentava uma de suas maiores crises climáticas e de desabastecimento. Senhora Luiza Madalena mãe de Antonieta viuvara, pra não morrer de fome,fugira do campo indo viver de bicos na periferia da cidade. A língua da rua falava de sua modesta casa, que virara casa de prostituição. Muitos homens, alguns influentes outros nem tanto, estariam ligados ao seu nome. O estilo de vida da madame não condizia com a presença duma criança carecendo de ser criada e educada nos princípios da fé cristã. E Joana Antonieta foi mandada para um ambiente mais saudável. Foi enviada para um Internato das Irmãs Ursulinas, a pouco mais de seis quilômetros da capital tida e conhecida como “Terra das Águas”. A menina por toda sua infância permaneceu lá. Devido a doenças a que tivera na primeira infância, também o fato de não ter sido amamentada tinha saúde que inspirava cuidados. Quando completou quinze anos de idade teve uma pneumonia que quase lhe tirou a vida, passou seis semanas de cama. Quando se recuperou, por direito, foi visitar sua mãe. Sua mãe ficou encantada ao ver em que havia se transformada sua pequena Antonieta. Uma moça de muito encanto, dotada de beleza incomum para as moças de sua época. O olhar sagaz, inteligente de quem entendia a vida, de quem já sofrera. Alguém de coragem e ambição não se deixar abater com qualquer derrota,inteligente o suficiente pra não se deixar enganar facilmente. Alguém que entendia e encarava o mundo como algo imprevisível, e perigoso.

Três meninos de bonés bufante, em sóbrias bicicletas negras, pedalavam na praça. Sobre selins de couro, suplantados em molas. Enormes guidões niquelados, abruptamente arqueados, pneumáticos de aros enormes. TagorFashallnoutra dimensãobuscava uma propriedade pertencente a seu tio, na verdade uma ilha. Estivera na vila para adquirir mantimento, conversar com pessoas quem sabe fazer amizades. Joane Antonieta sobre si,sentia o olhar daquele homem, e indo graciosamente ia. O intendente deu ordem a um guarda que levou intimação para que o árabe imediatamente comparecesse a cadeia pública. Depois de interrogatório acabou preso, acusado de suspeito de matar o ferreiro. Fashall até entendia que o fato de ser estrangeiro, e ter estado na estrebaria do ferreiro mesmo à muito tempo, colocava-o na condição de suspeito de assassinato. Não achava justo, no entanto, ser acusado de matar um homem a quem jamais vira, além do que, motivo algum teria para cometer tal crime. Acontece que Rafael Bertrand teve a ideia dum álibi perfeito,ao perceber o quanto o forasteiro tinha de semelhança física com ele. Algumas pessoas viram quando entrou na estrebaria. Horas depois, o ferreiro fora encontrado morto. ÉmilePassion a filha do ferreiro foi chamada para depor, e no seu depoimento confirmou que seu pai tinha, no dia do sinistro, recebido a visita de um rapaz com as características daquele homem. Tudo estava levando para a incriminação do árabe.

Eis que chegou o dia de seu julgamento. Em praça pública ocorriam julgamentos, e em caso de condenação,execução na mesma hora por enforcamento. Nesse dia compareceram o juiz da comarca, o sacerdote, e o intendente. O algoz com sua carapuça. E os meninos brincavamalheios aquele acontecimento até mesmo porque distavamdaquela época. Joane Antonietapediu a palavra. Inquiriu ao juiz se olhando para a praça conseguia vertrês meninos de veste engraçadas, andando em suas geringonças de ferro. Como resposta ouviu uma negativa. Acontece que Antonieta sabia que o juiz, assim como todo o público ali presente tinha aquela visão. O magistradomantinha um caso com a mulher do intendente. Os meninos mesmos, certa vez, viram quando o juiz entrara pela janela do jardim na calada da noite. Cuja sacada era guarnecida por um parreiral.E Joanequestionou ao magistrado: -Àqueles meninos a quem o meritíssimo doutor juiz de Direito, diz não estar enxergando, podem eles serem acusados de roubar uvas do parreiral do jardim do intendente? Se alguém não tiver visto tal crime ser cometido? Todos os presentes ficaram admirados do que viam e ouviam. O juiz entendeu que acabara de cair numa cilada. E não viu alternativa outra a não ser inocentar TagorFashall.

Fabio Campos 26 de maio de 2014 (Na próxima semana continua…)

01 jun

0 Comments